Einleitung: Warum die DGUV V3 Prüfung für Unternehmen so wichtig ist

Elektrische Betriebsmittel sind in nahezu jedem Unternehmen im Einsatz – sei es im Büro, in der Produktion oder im Lager. Doch elektrische Geräte bergen auch Risiken. Defekte oder mangelhafte Geräte können schwere Unfälle verursachen, Brände auslösen oder sogar Menschenleben gefährden. Aus diesem Grund schreibt die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) mit der Vorschrift 3 (DGUV V3) regelmäßige Prüfungen vor. Aber wie genau läuft eine solche DGUV V3 Prüfung eigentlich ab?

In diesem Artikel bieten wir Ihnen eine umfassende Schritt-für-Schritt-Erklärung zum Ablauf einer typischen DGUV V3 Prüfung – von der Vorbereitung bis zur Dokumentation. So wissen Sie genau, was auf Ihr Unternehmen zukommt und wie Sie die Prüfung rechtssicher und effizient umsetzen können.

Was ist die DGUV V3 Prüfung?

Die DGUV Vorschrift 3 regelt die Prüfung elektrischer Betriebsmittel und Anlagen in Unternehmen. Früher war sie unter dem Namen BGV A3 bekannt. Ziel der Vorschrift ist es, die elektrische Sicherheit am Arbeitsplatz zu gewährleisten und Gefahren für Mitarbeitende sowie Sachwerte zu minimieren.

Zur Umsetzung der Vorschrift sind Arbeitgeber verpflichtet, elektrische Geräte und Anlagen regelmäßig durch eine befähigte Person überprüfen zu lassen. Diese Prüfungen stellen sicher, dass keine Gefahr für Personen, Tiere oder Sachen besteht.

Rechtliche Grundlagen im Überblick

Ein kurzer Blick auf die wichtigsten Regelwerke und Normen, die den Rahmen der DGUV V3 Prüfung definieren:

- DGUV Vorschrift 3: Verbindliche Unfallverhütungsvorschrift der Berufsgenossenschaften.

- DIN VDE 0701-0702: Technische Prüfgrundlagen für elektrische Geräte.

- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG): Verpflichtet Arbeitgeber zum Schutz der Mitarbeitenden.

- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Regelt den sicheren Betrieb von Arbeitsmitteln.

Der Ablauf einer typischen DGUV V3 Prüfung – Schritt für Schritt

1. Vorbereitung und Bestandsaufnahme

Der erste Schritt ist die Bestandsaufnahme aller elektrischen Betriebsmittel. Dabei wird erfasst:

- Welche Geräte vorhanden sind

- Wo sie sich befinden

- In welchem Zustand sie sind

- Wann sie zuletzt geprüft wurden

Hierzu kann ein Prüfdienstleister hinzugezogen werden oder das Unternehmen führt eine interne Erhebung durch. Idealerweise wird diese Erhebung digital dokumentiert, um spätere Prüfungen zu erleichtern.

👉 Tipp: Nutzen Sie Softwarelösungen zur Geräteverwaltung, um den Überblick zu behalten.

2. Festlegung des Prüfintervalls

Je nach Einsatzort und Risikobewertung müssen unterschiedliche Prüfintervalle eingehalten werden. Für Bürogeräte können längere Intervalle gelten als für Geräte im Baugewerbe oder in Werkstätten.

Typische Prüffristen:

- Alle 6 Monate: bei Geräten mit hoher Beanspruchung (z. B. Baustellen)

- Alle 12 Monate: für normale Büroumgebungen

- Nach jeder Reparatur: erneute Prüfung zwingend erforderlich

Die Festlegung erfolgt gemäß der Gefährdungsbeurteilung des Unternehmens und nach Rücksprache mit der Elektrofachkraft oder dem Prüfdienstleister.

3. Durchführung der Sichtprüfung

Bei der eigentlichen Prüfung beginnt alles mit der Sichtprüfung. Hier wird das Gerät äußerlich überprüft auf:

- Beschädigungen am Gehäuse

- Defekte oder poröse Kabel

- Fehlen von Schutzleitern oder Isolierungen

- Unsachgemäße Veränderungen am Gerät

Diese erste Prüfung kann viele Mängel bereits erkennen, bevor technische Messungen erfolgen.

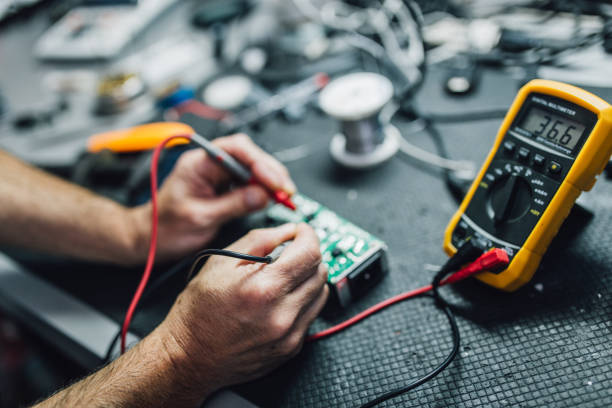

4. Messungen und Funktionsprüfung

Nach der Sichtprüfung folgt die elektrische Messung gemäß DIN VDE 0701-0702. Dabei werden unter anderem folgende Werte ermittelt:

- Schutzleiterwiderstand

- Isolationswiderstand

- Berührungsstrom

- Ersatzableitstrom

- Differenzstrom

Zusätzlich wird eine Funktionsprüfung durchgeführt, bei der das Gerät in Betrieb genommen wird, um festzustellen, ob es korrekt funktioniert.

Die Messgeräte, die hierbei zum Einsatz kommen, müssen regelmäßig kalibriert sein, um gültige Messergebnisse sicherzustellen.

5. Bewertung und Dokumentation

Nach der Prüfung wird jedes Gerät in eine der folgenden Kategorien eingestuft:

- Bestanden: Gerät ist sicher und darf weiter genutzt werden.

- Nicht bestanden: Gerät darf nicht weiter betrieben werden und muss repariert oder ersetzt werden.

Die Ergebnisse werden vollständig dokumentiert – sowohl digital als auch in Form von Prüfprotokollen, die auf Verlangen den Berufsgenossenschaften oder Aufsichtsbehörden vorgelegt werden können.

Wichtige Inhalte der Dokumentation:

- Datum der Prüfung

- Name der befähigten Person

- Prüfmethoden und Messwerte

- Gerätekennzeichnung (z. B. Barcode, Inventarnummer)

- Ergebnis der Prüfung

6. Kennzeichnung geprüfter Geräte

Nach erfolgreicher Prüfung erhält jedes geprüfte Gerät eine Prüfplakette mit dem nächsten Prüftermin. So ist auf den ersten Blick ersichtlich, ob ein Gerät aktuell geprüft und sicher ist.

Diese Prüfplaketten sind meist farblich codiert und enthalten:

- Monat/Jahr der nächsten Prüfung

- Kürzel des Prüfers oder Unternehmens

- Optional: QR-Code mit Verlinkung zur digitalen Prüfakte

7. Maßnahmen bei Mängeln

Wird bei der Prüfung ein Mangel festgestellt, muss das Unternehmen umgehend Maßnahmen ergreifen:

- Sofortige Außerbetriebnahme

- Reparatur oder Austausch des Geräts

- Erneute Prüfung nach Instandsetzung

Wird ein defektes Gerät weiterverwendet, obwohl es als unsicher eingestuft wurde, drohen Bußgelder und im Ernstfall sogar strafrechtliche Konsequenzen.

Wer darf die DGUV V3 Prüfung durchführen?

Die Prüfung darf nur von einer befähigten Person durchgeführt werden. Diese muss:

- Eine elektrotechnische Ausbildung besitzen

- Berufserfahrung im Bereich der Elektrotechnik vorweisen

- Mit den geltenden Normen und Vorschriften vertraut sein

- Regelmäßig Fortbildungen besuchen

Alternativ kann ein externer Prüfdienstleister beauftragt werden, der diese Qualifikationen nachweislich erfüllt.

Häufige Fehler bei der DGUV V3 Prüfung – und wie man sie vermeidet

- Keine oder lückenhafte Dokumentation: Ohne Prüfprotokoll ist die Prüfung im rechtlichen Sinne ungültig.

- Zu lange Prüfintervalle: Wenn ein Gerät zu spät geprüft wird, kann das als Ordnungswidrigkeit gewertet werden.

- Unqualifiziertes Prüfpersonal: Nur geschulte Fachkräfte dürfen die Prüfung durchführen.

- Fehlende Kennzeichnung: Ohne Prüfplakette ist nicht erkennbar, ob das Gerät geprüft wurde.

Fazit: DGUV V3 Prüfung als kontinuierlicher Prozess

Die DGUV V3 Prüfung ist kein einmaliges Ereignis, sondern ein fortlaufender Prozess zur Sicherstellung der elektrischen Betriebssicherheit. Sie schützt nicht nur Mitarbeiter und Sachwerte, sondern auch das Unternehmen selbst vor rechtlichen und wirtschaftlichen Risiken.

Durch eine strukturierte Durchführung, fachgerechte Dokumentation und kontinuierliche Prüfzyklen schaffen Sie als Unternehmer die Basis für ein sicheres Arbeitsumfeld – und erfüllen zugleich alle gesetzlichen Anforderungen.

Ein Kommentar

Pingback: Versicherungsschutz nur bei bestandener DGUV V3 Prüfung? – Was Unternehmen unbedingt wissen müssen - DGUV3.com